بعد قراءة هذا الكتاب أثار فيّ مجموعة أسئلة متعلقة بالكاتب المحكوم بتسعة مؤبدات: لماذا يكتب شخص يعيش (الموت) عن شخصية تحمل فلسفة عبثية، لا تؤمن بأي شيء، وترى حتى في الثورة / التمرد قبحاً وشراً؟ فالأسير يريد من يشد من أزره، لا من يثبطه ويهدم إيمانه ويحطم تطلعاته!

إذا ما قرأنا رواية “الجهة السابعة” وبعض قصائد كميل أبو حنيش، سنجد الإجابة على هذه الأسئلة. فهناك حالة من الإحباط مر بها الكاتب، مما جعله يجد في فلسفة / رؤية “بيسوا” متنفساً له. كما أن طبيعة الشاعر / الأديب تقوده إلى رفض / التمرد / الثورة على العديد من المظاهر / الأفكار التي تقيده، حتى لو كانت نبيلة ووطنية وقومية وإنسانية. من هنا نجد العديد من الأدباء لا يستطيعون الالتزام بتنظيم سياسي لفترة طويلة، ولا يمكنهم أن يلتزموا بفكر محدد. فهم ينهلون من كل شيء ويأخذون ما يرونه مناسباً لطبيعة الظرف / الحال الذي يعيشون / يمرون بها. كما أنهم يجدون في عدم الاستقرار، في التمرد على ما هو نبيل، شيئاً من طبيعتهم التي تبحث عن ذاتها. أعتقد أن هذا شيء من الدوافع التي جعلت “كميل أبو حنيش” يكتب عن فرناندو بيسوا.

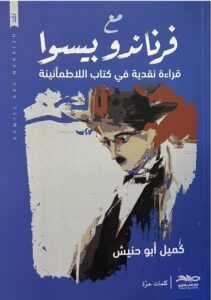

يعرفنا “كميل أبو حنيش” على الشاعر البرتغالي “بيسوا” (1887-1935) من خلال أخذ العديد من أقواله ونظرته للحياة / للوجود / للمجتمع، للدين / لله / للأفكار، للعزلة / للنضال. بمعنى أننا نجد رؤية غارقة في العبثية / العدمية / السلبية / القبح / القتامة. يحاول “بيسوا” تعريفنا على الظروف التي مر بها والتي جعلته يتخذ هذه الرؤية السوداء:

“لقد ولدنا في أوج القلق الميتافيزيقي، في أوج القلق الروحي وفي أوج اللاطمأنينة السياسية.”

واقع الحرب العالمية الأولى والأزمة الاقتصادية عام 1929، والصراع بين الشرق والغرب بعد الثورة البلشفية، وتضارب المدارس الأدبية والفكرية كلها انعكست على “بيسوا” وجعلته يتخذ موقفاً سلبياً من الحياة وما يجري فيها:

“وتنازعته أكثر رؤية وتصور، وبدا من خلالها متشائماً ومتوتراً ومغترباً. ويعيش حالة من اللايقين واللاطمأنينة والتشاؤم على نحو دائم.”

هذا الوصف الخارجي لشخصية “بيسوا” يدفع بالكاتب إلى إدخالنا إلى عالمه الداخلي، والطريقة التي يقدم بها أفكاره، وماهية هذه الأفكار: فهو يرى الجنس:

“ويبدي احتقاراً لأي نوع من العلاقات الجنسية ويعتبرها أكثر أشكال الحب ابتذالاً.”

ويرى العبودية هي الحالة الدائمة للبشر:

“العبودية هي قانون الحياة، وأن الحرية مسألة عارضة وحسب.”

ويرى في الثورة والثوار عجزاً وشراً:

“الثورة والثوريين وكل أعمال الإصلاح والمصلحين ولا يرى في الثورة والإصلاح إلا تعبير عن عجز الإنسان في السيطرة على ذاته.”

وفي البقاء في الحياة والاستمرار فيها:

“أصبحنا نعيش بدون أمل، وبفقداننا الأمل لم تعد حياتنا نحن هذه التي نحياها، ومع افتقادنا لأي فكرة عن الحاضر، لأن الحاضر بالنسبة إلي رحل.”

من هنا يرى القادم / المستقبل:

“لا أملك للغد سوى أرقٍ وغموض.”

ويرى في الفعل / الحركة / التنقل / الإنجاز:

“أيها السجن اللانهائي، لأنك لا نهائي الهروب منك متعذر.”

ونجد القتامة حتى في الكتابة التي تعد وسيلة الشاعر في إظهار شاعريته وأفكاره ونظرته للحياة:

“حتى الجهود الثقافية والفكرية والإنتاجات الكتابية ليست أكثر من تصورات بلا أي قيمة نتسلى بها (مثل عانسٍ تظل تطرز الوسائد لمجرد التسلية لا غير)… لهاثنا لتحقيق طموحاتنا وتجسيد أحلامنا إنما ينطوي على جهل.”

من هنا يرى الحياة، حتى الحياة العادية:

“تقرفني الحياة مثل دواء لا نفع فيه.”

ويجد نفسه مخنوقاً أينما كان:

“أنا نفسي المختنق حيث أوجد.”

وهنا يستنتج الكاتب هذه الفكرة عن “بيسوا”:

“وكلما تعمق إحساسه، كلما تعمق اغترابه ونزوعه نحو العزلة. فاهتمامات الناس وطريقة تفكيرهم وآراؤهم وأنماط حياتهم وثقافتهم وأخلاقهم… إلخ، لا تنسجم مع توجهات الكاتب وفلسفته في الحياة.”

فهو يرفض أية علاقة مع الآخرين:

“فهو يرفض أن يفعل خيراً أو يتلقاه.”

بمعنى أنه يفضل الحياة منفرداً، ولا يشده أي شيء في الحياة / في المجتمع:

“لا أنتمي إلى أي شيء، ولا أشتهي شيئاً.”

بمعنى أنه شبع من الحياة وامتلأ منها، فلم تعد له رغبة فيها ولا في أي شيء منها:

“فالحياة لا معنى لها طالما تؤول إلى الموت.”

من هنا يجد الشاعر في العزلة ملاذاً / مخدراً يمكنه أن يخفف عنه شيئاً مما هو فيه:

“فهو مثله مثل أي متشائم، رافضٌ للواقع، غير أنه لا يسعى إلى تغييره أو إصلاحه، بل يندفع إلى الاعتكاف والعزلة ليحلم في عالم آخر.”

هذا الاستنتاج الذي توصل إليه الكاتب أكده من خلال رؤية “بيسوا” للحياة:

“فالتشاؤم فن، لا يتقنه إلا الإنسان المتفوق.”

نلاحظ أن تألم الشاعر ناتج / ملازم لتفرده وإبداعه. فلو كان إنساناً عادياً لما طرح هذه الأفكار، ولما عاش حياته المؤلمة والقاسية والقاتمة.

يقودنا الكاتب إلى عالم “بيسوا” أكثر، مظهراً مشاعره كشاعر:

“أحمل بداخلي الشعور بالهزيمة الجميلة مثل راية ظفر.”

ثم إلى فلسفته اللاأدرية:

“لا أعرف من أنا، ولا ما أنا. آه. مثل شخصٍ مدفون تحت سور منهار… أنا لم أخلق لما هو واقعي، والحياة شاءت المجيء لرؤيتي.”

وعن نظرته لوجوده في الحياة:

“أحمل معي مجد خيبة أملي… نحن عبارة عن هاوية تمضي صوب هاوية أخرى.”

ويرى في الصراعات والحروب:

“لا وجود لأي إمبراطورية تستحق أن تمزق لأجلها دمية طفلة.”

نلاحظ أن الصورة الشعرية الأدبية حاضرة في كل ما قيل سابقاً، وكأن الشاعر على دراية ومعرفة بحجم السواد / القتامة التي يقدمها لنا، فأراد التخفيف علينا من خلال الصور الأدبية والشعرية التي جاءت في أقواله.

يتوقف الكاتب عند العزلة التي يعيشها “بيسوا” وكيف يراها:

“العزلة تحزنني، الرفقة تخنقني. وجود الآخر بجانبي يضلل أفكاري….؟.. في العزلة، تتحول الذات إلى قدس الأقداس. الحرية هي امتلاك إمكانية العزلة.”

كما يتوقف عند أفكاره الوجودية وطريقة تفكيره والفلسفة التي اتبعها:

“لا يظهر الكاتب بين نصوصه إيماناً أو تبنياً لفلسفة محددة. وإنما تنطوي نصوصه على خليط من الفلسفات المتناقضة التي تأتي أشبه بالطبقات الجيولوجية.”

وعن الله والخالق والمخلوق يقول:

“ربما سنكتشف أن ذلك الذي ندعوه الله، والذي يوجد بجلاء في مستوى آخر خارج المنطق، أو خارج الواقع الفضائي والزمني، إنما هو نمط من أنماط وجودنا، إحساس من أحاسيسنا.”

بهذا نكون أمام شخصية مضطربة / منعزلة / متألمة / تحارب كل ما حولها من أفكار وأشخاص وأحداث، وترفض الاستقرار / الانسجام حتى مع ذاتها. وما التشكيل المتعدد لمصادرها الفكرية والفلسفية إلا صورة عن طبيعتها التي يمكنها السكون، ولا يمكنها القبول بالحركة / بالفعل. هذه هي نفسية “بيسوا” التي وجد فيها “كميل أبو حنيش” شيئاً من ذاته.

الكاتب والناقد رائد الحواري